“产”“才”融合 激活农业“芯”动能——看定西科技人才如何破解“种子密码”

当抗旱麦种在旱塬上掀起金色波涛,当试验示范为种子筑起“防火墙”……在定西的创新版图上,科技人才正以“顶天立地”的姿态,深耕农业命脉,用一项项科研成果在定西现代寒旱特色农业高质量发展的征程中书写使命和担当。

“麦田守望者”捧出“金种子”

“‘西优麦1号’是咱们定西自己培育的,可以做成面包的小麦品种。”“西优麦1号”培育人牟丽明说。这个历时14年培育的中强筋春麦品种,藏着一段“自强不息”的故事。

2010年,牟丽明带领团队,结合现代生物育种技术,以及全面的面制品评价等多种育种方法和检测手段,培育出了“西优麦1号”。

“西优麦1号”,2024年通过甘肃省品种定名,2025年以300万元转让费签署定西首个有植物新品种权小麦品种的全国独占实施许可,实现亩产量504.4斤,是中部寒旱区最优更新换代品种之一。

说起牟丽明和小麦育种的渊源,他们是“命中注定”。1997年牟丽明加入市农业科学研究院,开始了她的小麦育种之路。2020年,45岁的牟丽明有了更大胆的决定,花一年的时间去中国农业科学院“小麦品质研究与新品种选育”创新团队学习。“这段经历于我而言意义非凡,行业的专家,前沿的知识、技术,这些全新的变化,也成了我育种工作的新开始。”作为第十七批“西部之光”访问学者中年龄最大的学生牟丽明感慨道,“也更加确定了我必须‘育好种’的职责和使命。”

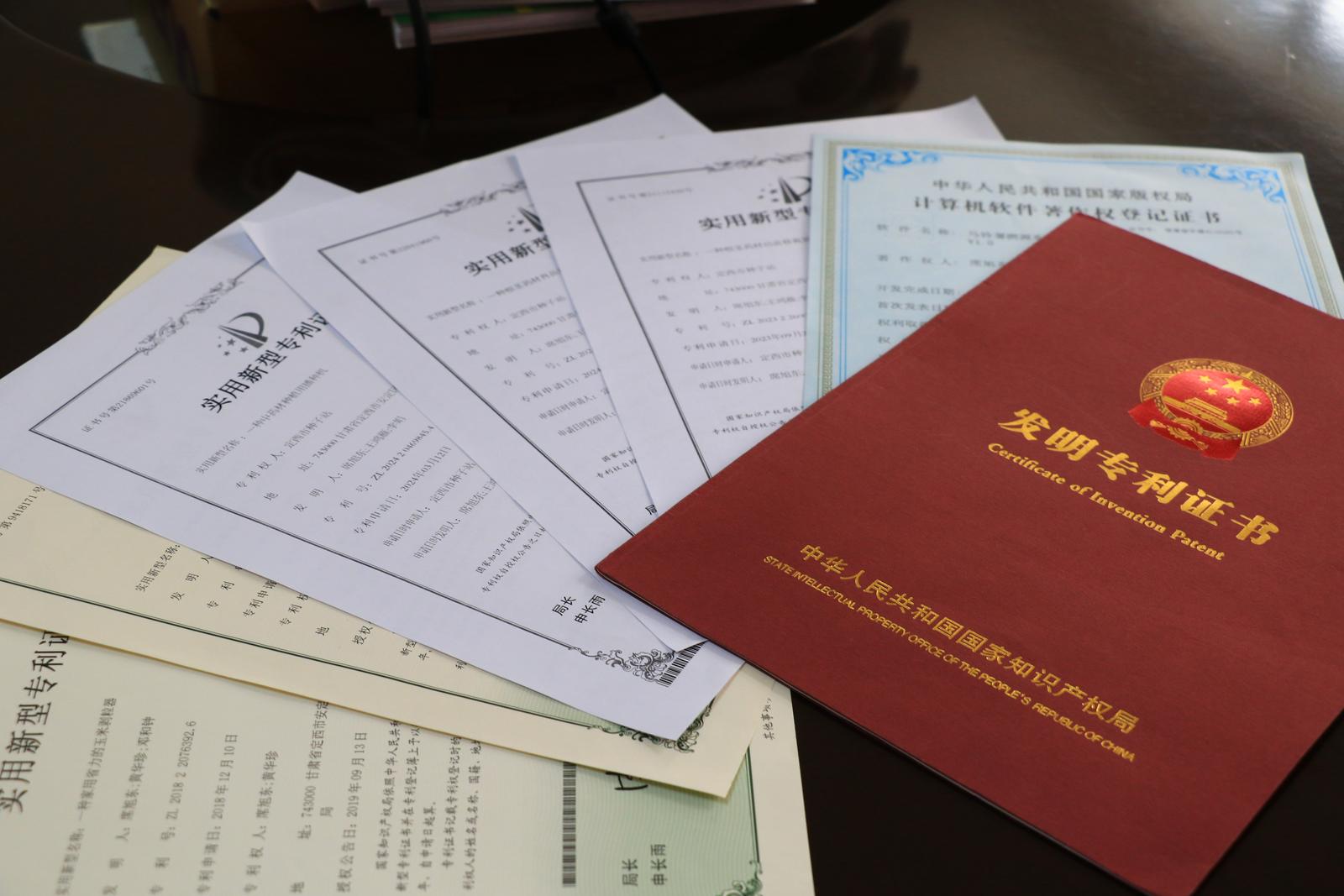

将近三十载,牟丽明先后主持培育小麦新品种9个,其中国家审定品种定西40号1个,甘肃省审定品种定西38、39、41、42、48、49号和西优麦1号、定麦1号等8个,参编甘肃省小麦生产和品种志专著2部,取得实用新型专利2件,是甘肃省领军人才、定西市“寒旱区小麦新品种培育”科技创新团队带头人、优秀科技特派员、“三区”科技人才服务团团长。

近年来,在牟丽明的牵头下,我市依托旱地小麦育种学科优势,联合中国农业科学院、青岛农业大学、甘肃省农科院等研发平台开展生物育种技术攻关,构建了旱寒优质小麦新品种生物育种体系。

“我们将继续以打造定西农业科技创新、科技合作新样板为目标,助力定西小麦优良品种走向国际化,为种业振兴与农业高质量发展贡献科技力量。”面对未来,牟丽明信心满满。

为每一粒种子“验明正身”

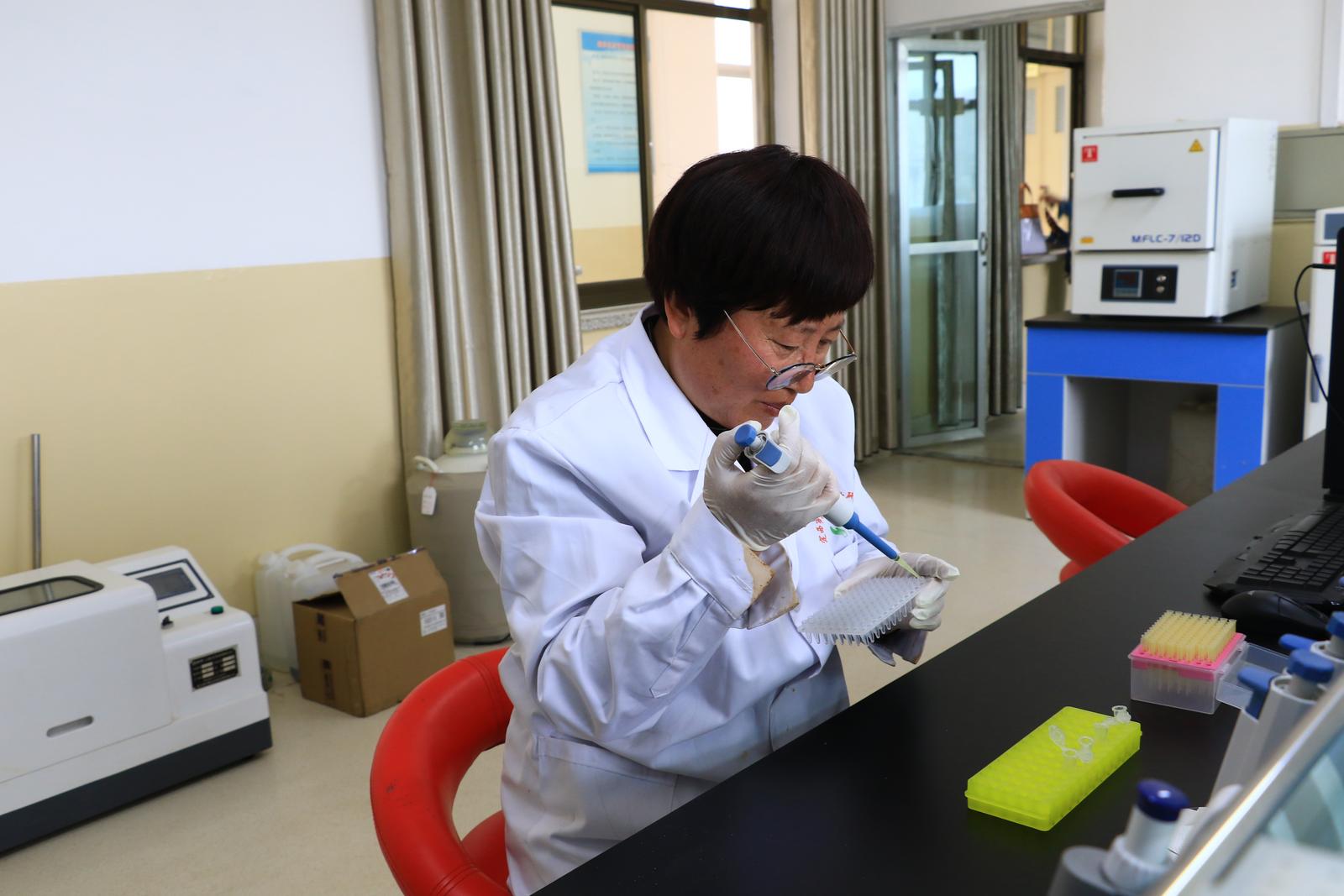

在市种子站的实验室里,市种子站站长、正高级农艺师、市科技领军人才席旭东正在观测当归、党参、黄芪种子的发芽率。不久前,这些微微发芽的中药材种子经历了一场严格的“选拔赛”。

“种子质量的好坏直接关系到农民增产增收!”席旭东坦言,农作物要想高产,选种是第一步,也是最关键的一步。

为此,席旭东带着团队把已经审定或者登记的新品种,在全市不同区域进行试验示范,筛选出适合当地种植的高产抗病新品种。

“马铃薯新品种和脱毒种薯的推广应用,是我们试验示范的成功案例!”席旭东说,“马铃薯作为我们当地老百姓增产增收的关键因素,但很长一段时间,当地群众种植的作物品种依然靠自繁自育。”

于是席旭东便“想方设法”,每年与省农科院、市农科院等单位联系衔接,将适宜于山区、浅山区的脱毒原原种带到老家推广试种。

“地里不去,不种几亩试验田,怎么给老百姓说自己的种子品种好。”席旭东先是带着种子系统职工租地搞试验、搞培训,又给贫困户送原原种试种,让群众自己感受种植新品种、脱毒种薯的成果。目前,全市马铃薯主产区脱毒种薯应用率达100%,新品种应用率达100%。

2010年6月,从甘肃农业大学作为研究生毕业的席旭东,回到家乡从事农业技术推广和研究工作。寒来暑往15载,席旭东与农村、农民系上了一根解不开的情结。他带领市县种业技术人员累计建立农作物新品种试验示范基地(点)68个,引进农作物新品种(系)250个,开展试验示范150项次,累计筛选出适宜全市种植的各类农作物新品种60余个,累计推广面积达780万亩,新增农业纯收益达15.7亿元。

至今,席旭东先后主持完成国家中小企业创新基金项目、甘肃省民生科技计划项目、甘肃省科技成果转化项目、定西市科技计划项目等重点农业科技推广项目12项,获省级奖1项,地厅级奖励7项;获国家专利3项,软著1项;完成省地方标准6项,发表论文28篇。先后主持制订了《定西市现代种业“十四五”及2035远景目标规划(2018-2027)》《定西市现代种业发展指导意见》《定西市马铃薯脱毒种薯质量管理办法》等规划办法,并积极组织践行落实。

“为老百姓选好种,就要把老百姓满意作为目标!种业振兴才能真正落地生根,托起乡村振兴的希望。”这是席旭东作为一名种业人,始终不变的热忱和信念。

今日定西,科技人才与产业的深度融合,正让传统农业焕发新生。

据市科技局党组书记、局长王敏介绍,近年来,定西充分发挥科技系统“特派员+三区人才+科技专员”三支队伍协同作用,推行“科技服务团+示范基地”服务模式,截至目前,共选派科技特派员1268名,通过科技人才服务累计建立省市创新平台17家,引进推广新品种1260个,建立示范基地355个,培养基层技术骨干3522人,培训农民12.5万人次。

“我们要持续提高基层科技服务水平,全力推动科技创新、产业创新和人才支撑深度融合,为纵深推进强科技行动助力高质量追赶发展提供有力科技人才保障。”王敏说。

定西市融媒体中心记者 魏姣 张越