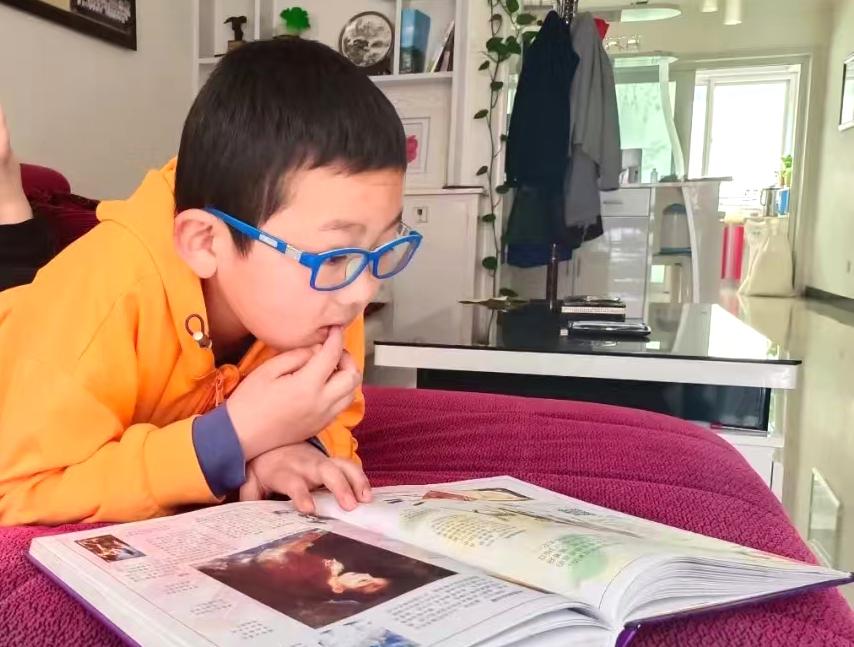

最是书香能致远——写在第30个世界读书日

书籍是人类文明的阶梯,是智慧沉淀的载体,更是心灵栖息的港湾。古人云:“开卷有益。”读书的意义,不仅在于获取知识,更在于滋养灵魂、拓展生命的广度和深度。在世界读书日来临之际,我们不妨放慢脚步,在书海中寻找那份久违的宁静与深邃。

读书,是穿越时空的对话

千百年来,书籍承载着人类最精华的思想。孔子曰:“不学诗,无以言。”强调读书对言语修养的重要;苏轼言:“腹有诗书气自华。”道出读书对气质涵养的塑造。莎士比亚则说:“生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”书籍如同阳光,照亮前行的道路;如同翅膀,带我们飞越思想的疆域。

当我们翻开《论语》,便能与孔子论道;品读《红楼梦》,便能随曹雪芹体味世间百态;细读《瓦尔登湖》,便能与梭罗一同思考生活的本质。读书,让我们跨越时空,与古今中外的智者对话,在思想的碰撞中,找到属于自己的答案。

读书,是抵抗浮躁的良方

当今社会,信息如洪流般涌来,短视频、碎片化阅读占据了我们的时间,而深度思考的能力却在悄然流失。法国思想家帕斯卡尔曾说:“人类所有的问题,都源于无法安静地独处一室。”读书,恰恰是让我们回归专注、沉淀思考的最佳方式。

阿根廷作家博尔赫斯说:“天堂应该是图书馆的模样。”在书籍的世界里,我们得以暂时逃离喧嚣,在文字的海洋中寻找内心的安宁。一本好书,能让我们慢下来,在字里行间咀嚼智慧,在静默中反刍思想。它不追求速度,而追求深度;不贪图数量,而注重质量。正如钱锺书先生所言:“一本书,读一百遍,胜过一百本书,读一遍。”

读书,是生命的滋养

读书的意义,不在于读了多少本,而在于有多少文字真正触动了心灵。陶渊明“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”,展现的是读书的纯粹快乐;曾国藩“每日读书十页,终身不辍”,强调的是持之以恒的积累。真正的阅读,不是功利的工具,而是生命的滋养。

在快节奏的现代生活中,我们或许无法像古人那样“焚香煮茶,静坐读书”,但仍可以在通勤时读一首诗,在睡前翻几页散文,在周末的午后沉浸于一本小说。让阅读成为生活的习惯,而非节日的仪式。

世界读书日,不仅是对阅读的纪念,更是对深度思考的呼唤。在这个信息爆炸的时代,我们更需要回归书籍,在阅读中找回精神的独立与自由。正如毛姆所说:“阅读是一座随身携带的避难所。”无论外界如何喧嚣,书籍总能为我们提供一方净土。

让我们放下手机,拾起书本,在书香中寻找远方的诗意,在阅读中遇见更好的自己。最是书香能致远,愿我们每个人都能在书海中,找到属于自己的星辰大海。