【图说临洮】寺洼遗址考古发现在临洮

图 说 临 洮

2025年4月24日,2024年度全国十大考古新发现评选揭晓,甘肃临洮寺洼遗址入选2024年度全国十大考古新发现。

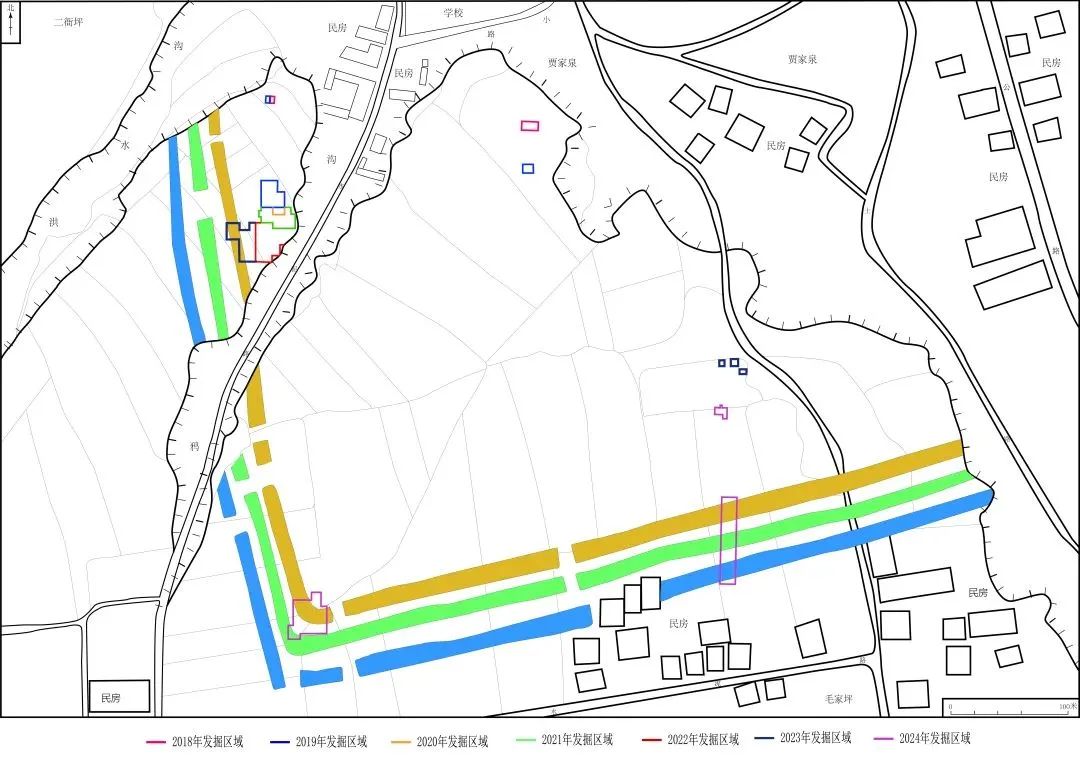

寺洼遗址位于甘肃省定西市临洮县寺洼山村,西靠九龙山,面向洮河。遗存主要分布在山前平缓坡地上,洮河自南向北从其前方流过,遗址面积约 200 万平方米。2018-2024 年,中国社会科学院考古研究所、甘肃省文物考古研究所联合在此开展 7 次发掘,发现并发掘出马家窑文化大型聚落和寺洼文化大型墓地。

甘肃临洮寺洼遗址

首次发现史前时期三重长方形布局的“围壕(沟)”

首次发现马家窑文化大规模制陶区

首次发现马家窑文化半山类型大型聚落

首次确认马家窑文化高等级、中心性聚落

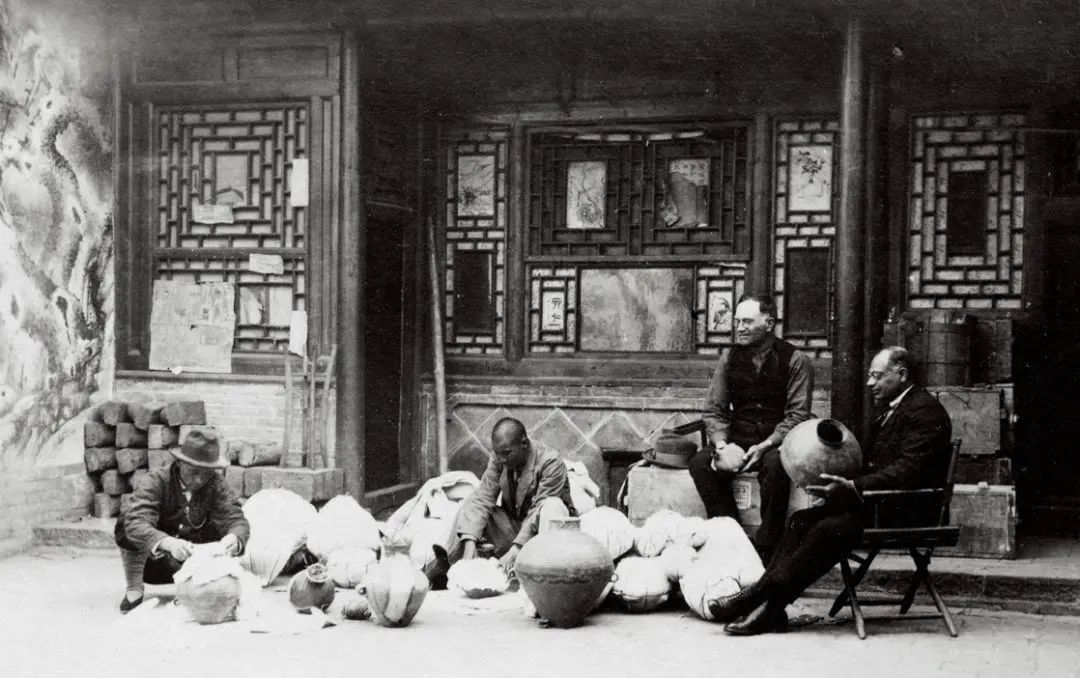

1924年,瑞典地质学家安特生在临洮县马家窑村首先发现马家窑遗址,并将其分为“六期说”之一,拉开了马家窑文化研究的序幕。

安特生拍摄 百年前的马家窑遗址

1924年春 安特生和他的中国合作者一起考虑文物运输问题

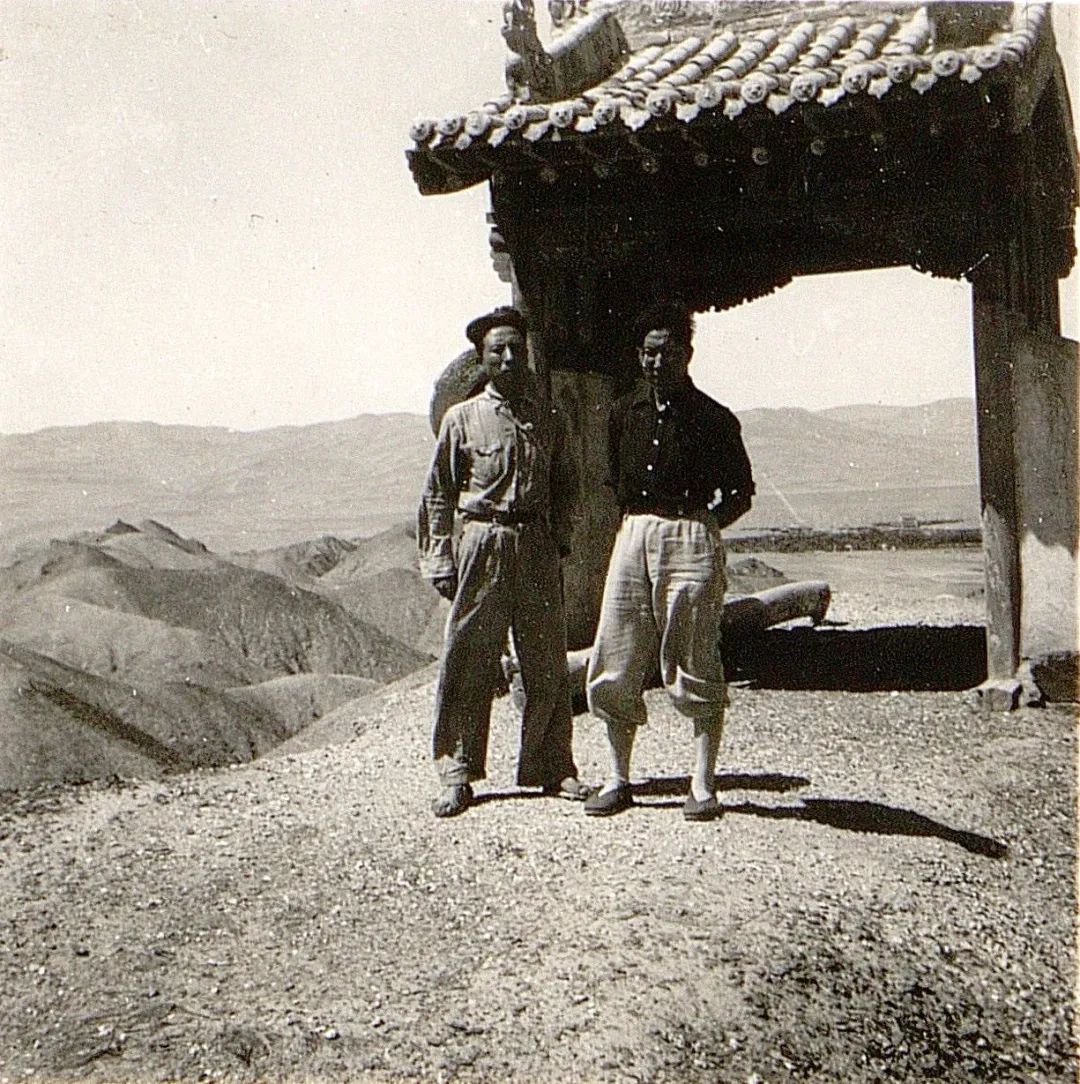

1945年,我国著名考古学家夏鼐先生对洮河流域进行了深入考古调查,于1949年正式命名“马家窑文化”。

夏鼐(左)、向达(右)在西北考察途中

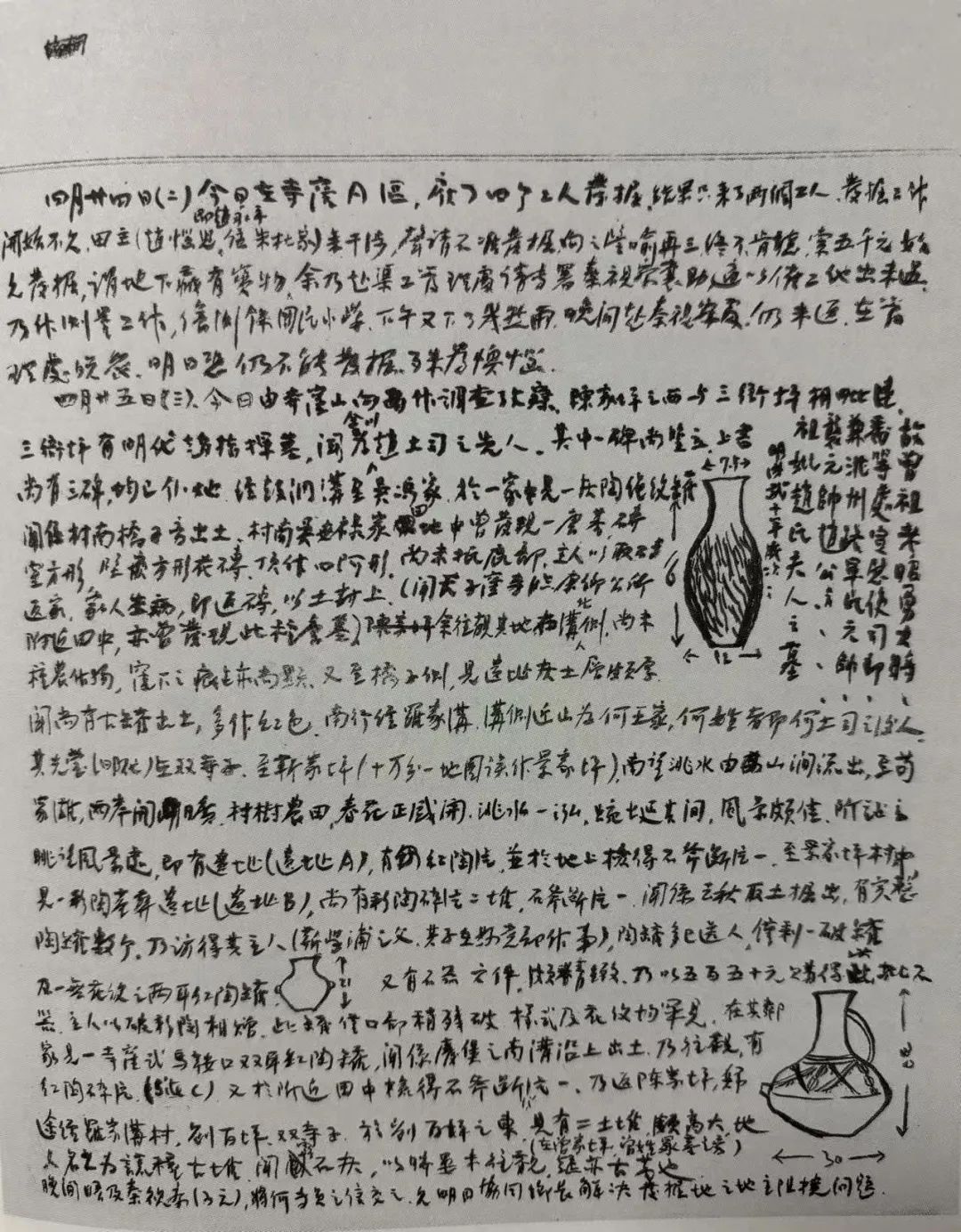

1945年4月 夏鼐在寺洼遗址发掘时的工作日记

寺洼山全景(由北向南望) 1945年4月24日

1945年 寺洼遗址发掘场景

2018-2024 年,中国社会科学院考古研究所、甘肃省文物考古研究所联合在临洮开展 7 次发掘,发现并发掘出马家窑文化大型聚落和寺洼文化大型墓地。

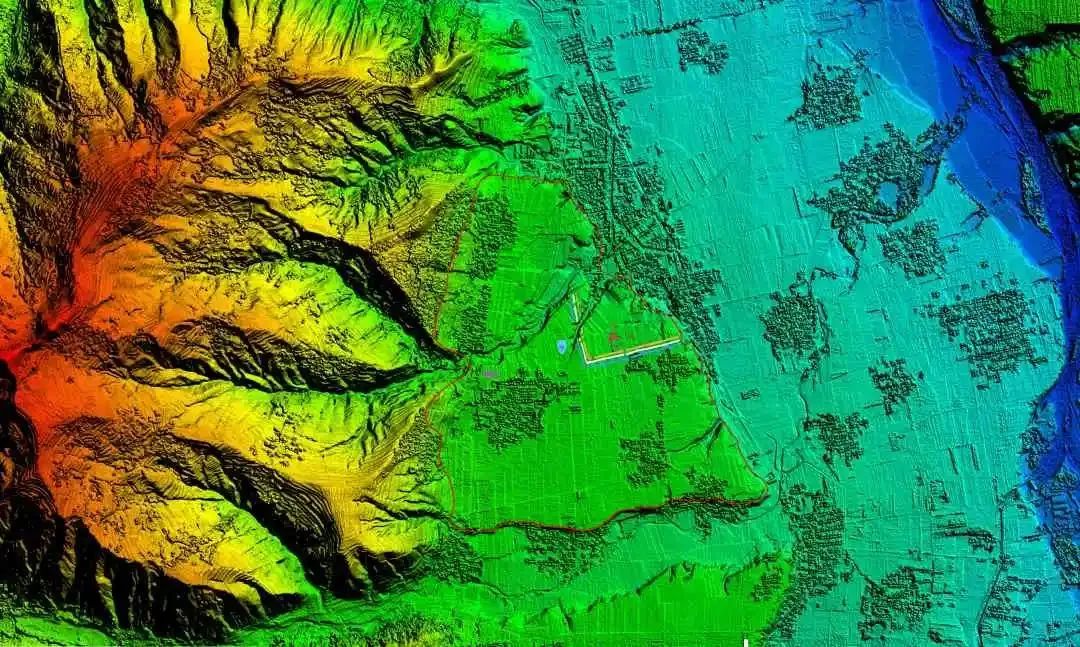

寺洼遗址地形及主要发现示意图(据刘建国图改定)

2024年 寺洼遗址发掘区远眺

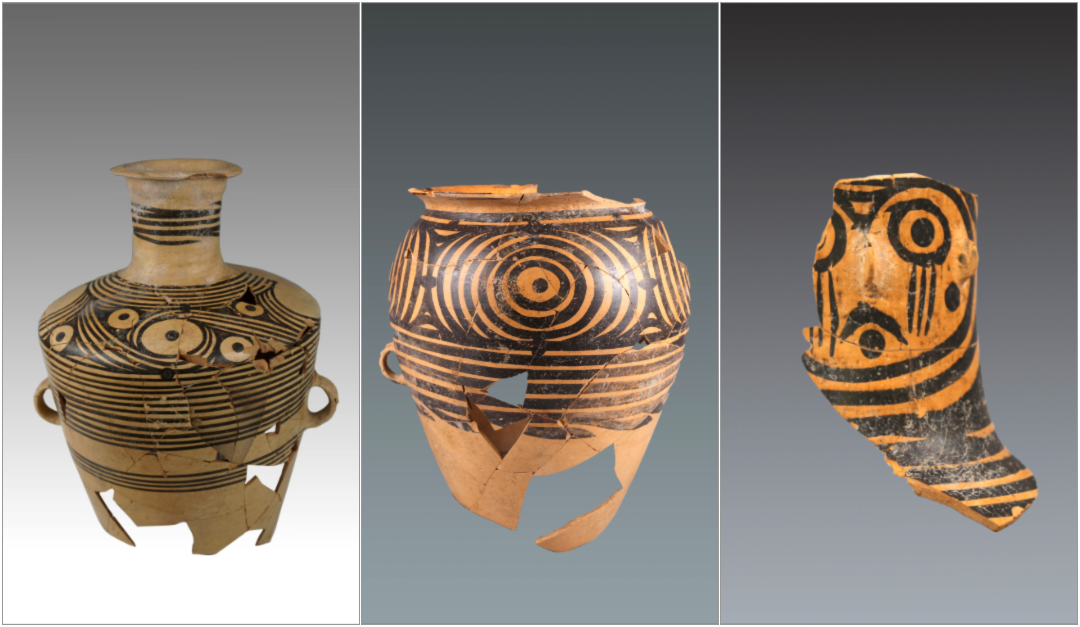

2021年马家窑遗址入选“百年百大考古发现”。2024年,适逢马家窑文化发现一百周年,11月8日,意大利向中国返还56件文物艺术品,其中新石器时代马家窑文化彩陶尤为瞩目。

临洮马家窑遗址入选“百年百大考古发现”

意大利返还中国的马家窑文化彩陶

2025年4月23日至24日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2024年度全国十大考古新发现终评会在北京举行,甘肃临洮寺洼遗址入选2024年度全国十大考古新发现。

寺洼遗址远眺

寺洼遗址及周边地貌(上为西南)

首次发现史前时期

三重长方形布局的大型“围壕(沟)”

三重“围壕(沟)”形制和布局相当规整,三重“围壕(沟)”平行分布,北接洪水沟,西南直角转弯,东至断崖。现存东西长约 600 米,南北宽约 450 米, 内部复原面积近30 万平方米。多处见有通道,应经过精心规划和测量。这是目前已知国内最早的多重长方形大型“围壕(沟)”。上述大型工程表明,马家窑社会已具备相当高的社会组织和管理能力。

寺洼遗址历年发掘区及“围壕(沟)”分布图

“围壕(沟)”西南角内侧拐角(上为北)

“围壕(沟)”南段东侧解剖点(上为北),左为清理前,右为清理后

外圈“围壕”剖面(西壁)

中圈“围壕”剖面(西壁)

首次发现马家窑文化大规模制陶区

“围壕”内侧,内圈“围沟”内及附近区域发现了马家窑类型数十座房址、大量灰坑和多座陶窑,呈片状分布。结合同时期储泥坑、制陶工具和烧制废品的发现,可以确定“围壕”内侧存在多处制陶区,制陶区布局新颖,很可能是区域性制陶中心。

“围壕”外西侧,发现马家窑类型疑似“道路”和大面积“人工堆土”的线索。

“围壕(沟)”内侧西北角发掘区重要遗迹分布图

(上为东;蓝色马家窑类型,黄色半山类型)

2021GLSF6(上为南)

2020GLSH330(上为东北)

2020GLSH330猪骨(上为东北)

2023GLSG6Y1(上为北)

马家窑类型彩陶

马家窑类型彩陶

首次发现马家窑文化半山类型大型聚落

“围壕”内侧,发现一批半山类型 房址、灰坑、陶窑和墓葬,半山类型房址内埋葬的现象也属首次发现。填补了半山类型聚落发现的空白。

马家窑类型泥质灰陶

寺洼遗址内出土的马家窑类型石钻、石环半成品

2023GLSF72及出土陶器(上为东南)

2021GLSF15&M120(上为北)

2021GLSM120(上为西略偏南)

2021GLSM120出土陶器

半山类型彩陶

2023GLSM121(上为北略偏西)

2023GLSM121出土陶器

首次确认马家窑文化高等级

中心性聚落

寺洼遗址所在的洮河谷地南端,分布着一处马家窑文化聚落群,寺洼遗址在其中属引领者,应是一处中心性聚落。

工作照

发掘人员合影

甘肃临洮寺洼遗址的发现,展现了4800年前黄土高原西部早期社会的发展水平和文明化程度,彰显了黄河上游文明起源和早期发展的新高度,填补了中华文明探源研究中西北地区关键时期的空白,是认识黄河上游早期文明化进程的新起点,实证了中华文明的博大精深和源远流长。

文字来源:中国文物报、郭志委《甘肃临洮寺洼遗址马家窑文化大型聚落》

图片来源:中国社会科学院考古研究所西北工作队、夏鼐《临洮寺洼山发掘记》、安特生著《甘肃考古记》

图文整理:王晓丽